François Izzo

Né le 16 décembre 1922 à Douaouda (département d'Alger) ;

sa famille a habité au n°53 rue Duc des Cars, à Alger.

Mort pour la France à 22 ans, le 19 mars 1945 â Lauterbourg, Alsace (67 Bas-Rhin).

Chasseur au 6e R.C.A.

(6e Régiment de Chasseurs d'Afrique, Première Armée Française).

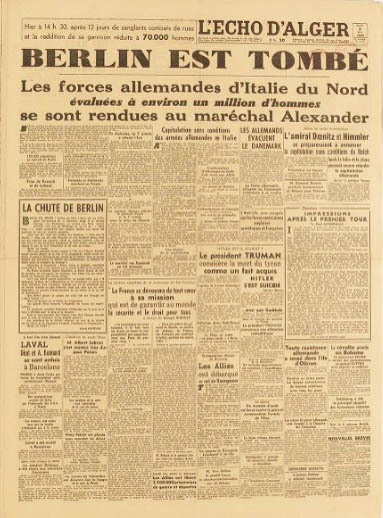

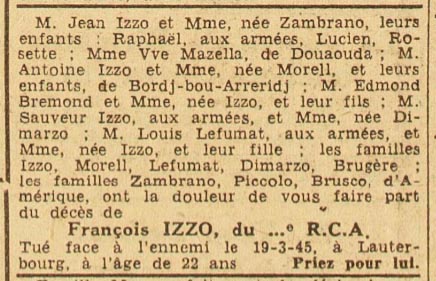

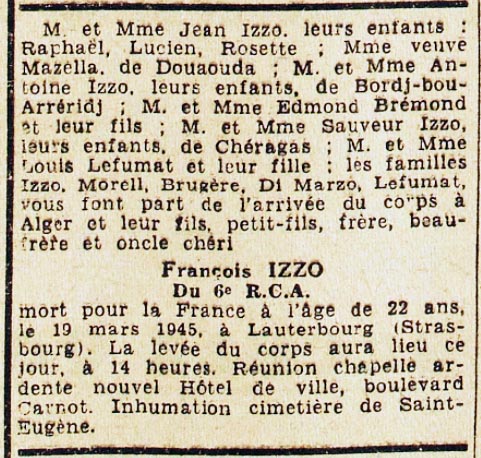

Les quotidiens du 3 mai 1948 annoncent la chute de Berlin. Dans cinq jours ce sera la capitulation de l'Allemagne. Mais pour certaines familles, il est des victoires au goût amer. À l'intérieur du journal, en rubrique nécrologique, la famille de François a fait publier son avis de décès. Elle vient d'apprendre sa mort, survenue quinze jours plus tôt.

Le numéro du régiment, conformément aux prescriptions

de la censure, n'est pas mentionné.

Itinéraire d'un brave :

Nous avons essayé ci-dessous de reconstituer ce que furent les derniers mois de la vie de François. Nous ne savons pas à quelle date il s'engagea, ou, comme des dizaines de milliers d'habitants d'Algérie, il fut "appelé sous les drapeaux". Mais ce qui suit nous laisse penser qu'il le fut très tôt et durant de nombreux mois :

"Son meilleur ami, un corse du nom de Filippi avec qui il avait partagé les années de guerre, a écrit à l'une des soeurs de François que ce dernier avait la prémonition de sa mort prochaine. La veille, Filippi avait été déplacé vers une autre unité et François avait alors dit qu'il savait qu'il allait mourir puisque son ami était parti". Moins sombrement, la semaine précédant sa mort (soit début mars 1945), François avait aussi écrit à l'un de ses frères "qu'il avait "touché" un nouveau tank et qu'il espérait en faire voir aux Fritzs". (cf. Mme Joëlle Lloret, novembre 2019)

Le "Journal de marche" de son unité (1), le 6e Régiment de Chasseurs d'Afrique, s'inscrivant dans la grande tradition de la cavalerie d'Afrique mais mué en un corps de blindés, nous apprend que c'est le 23 septembre 1944 que le régiment débarque à Saint-Tropez. Le "grand" débarquement en Provence date, lui, du 15 août précédent, cinq semaines plus tôt. Depuis, le 12 septembre, les troupes de la 1re armée du général de Lattre, venant du sud, ont fait leur jonction avec celles de la 2e D.B. du général Leclerc, venant de Paris. La ligne de front se situe déjà en Lorraine. La bataille des Vosges s'annonce. Le 6e R.C.A. remonte la vallée du Rhône et va prendre sa place dans le dispositif allié, vers Vesoul, et connait son baptême du feu.

On suivra, dans le Journal de marche du régiment (cliquez ICI), la progression du 6e R.C.A. (et de François) en direction de Belfort, ville-verrou considérablement fortifiée par les Allemands.

Cliquez pour agrandir.

Un des tanks Sherman du 6e R.C.A., non identifié…

(on ne distingue pas son numéro). Peut-être celui de François ?

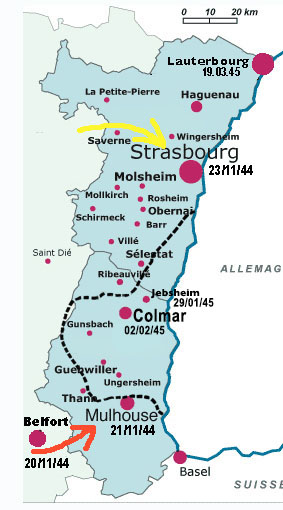

François est là avec son char, lorsque son régiment, le 6e RCA, partie intégrante du C.C.6 (2), entre le premier dans Belfort, le 20 novembre 1944, appuyé par des éléments du 4ème Régiment de Tirailleurs Marocains (4e RTM),après qu'ait été forcée par surprise la défense de la ville.

Après Belfort, en décembre et janvier, François, ses camarades et leurs chars participent à la libération de l'Alsace. Dans le journal de marche du 6e R.C.A., nous pouvons continuer de les suivre dans leur épopée…

Du 25 au 30 janvier 1945 :

ils participent à la prise de Jebsheim, l'une des positions-clé pour résorber la "poche de Colmar" tenue par l'armée allemande (poche dont la limite au 20 janvier 1945, jour de l'offensive alliée, est en tirets noirs sur la carte). La "poche de Colmar" s'est formée par l'offensive de la 1ere Armée Française de de Lattre au sud (flêche rouge), avec la prise de Mulhouse le 21 novembre 44, et celle de la 2e DB de Leclerc au nord (flêche jaune), avec la prise de Strasbourg le 23 novembre. Au milieu, prise en tenaille, la XIXe armée allemande, tenant encore les hauts de Vosges jusqu'au Bonhomme, s'accrochant aux villages de la plaine entre Mulhouse et Strasbourg, va opposer pendant deux mois, sous l'autorité directe de Himmler (oui, le chef suprême des S.S.), une défense très meurtrière.

L'assaut contre la "poche de Colmar" est donné par les alliés le 20 janvier. Au bout d'une semaine de combats acharnés dans des conditions climatiques très dures, et en dépit de la résistance désespérée des Allemands, Jebsheim, prise et reprise de nombreuses fois, est, au soir du 29 janvier, définitivement conquise par des parachutistes français, par le 254e régiment d'infanterie U.S., et par les chars français (dont celui de François) du Combat Command 6 (2).

Ce qui amène la libération de Colmar le 2, puis le 9 février la liquidation de la "poche". Nombre de nos compatriotes y auront laissé leurs vies, parmi lesquels Denise Ferrier ou Charles d'Acunzo (cliquez pour leurs biographies). L'Alsace est libérée, à l'exception d'une étroite bande au nord. La ligne de front est momentanément stabilisée, l'ennemi se retranchant sur sa "ligne Siegfried", à la hauteur de Haguenau, et derrière le Rhin à l'Est. À l'initiative du général Jean de Lattre de Tassigny, le 10 février, le blason de la ville de Colmar (une masse d'arme dorée sur fond rouge et vert) devient l'emblème de la 1ère armée française, et de l'épopée "Rhin et Danube" qui s'ouvre.

La prise de Jebsheim a coûté très cher au 6e R.C.A., aussi bien en hommes qu'en matériel. Le régiment connait alors un répit. Placé en réserve du 2ème Corps d'Armée, il se regroupe à Oberschaeffolsheim (village un peu à l'ouest de Strasbourg) où il va stationner quelques semaines. Le temps de panser ses plaies, de combler les vides faits dans ses rangs, de compléter en partie son matériel (sans doute le nouveau char d'assaut dont parlait François en fait-il partie), et le régiment va pouvoir reprendre sa place au combat.

14 mars 1945 :

le C.C.6 (dont le 6e R.C.A. de François) est mis à la disposition de la 3ème DIA (3e Division d'Infanterie Algérienne) pour l'appuyer dans des opérations visant à libérer la dernière partie de l'Alsace, entre la Moder, Haguenau et la frontière, en direction de Lauterbourg, "la ville la plus à l’est de France" (celle d'avant l'annexion de l'Alsace par les nazis). C'est "l’opération Undertone", offensive menée conjointement par la 1ère Armée française et la 7e Armée américaine.

Le C.C.6 avec la 3ème D.I.A. (et donc le 6e R.C.A.) atteint la frontière avec l'Allemagne le 19 mars, après avoir largement contribué à écraser les résistances ennemies (la fameuse ligne Siegfried) dans la forêt de Haguenau et celle de Bienwald.

19 mars 1945 (extrait du Journal de marche du régiment) :

"Le peloton Deschamps (3) rattaché au 2ème escadron part à 9 heures, atteint Wintzenbach, Neewiller et Lauterbourg où il arrive vers 10 heures. Le peloton Chevallier l'y rejoint. Tous deux restent dans le village jusqu'à la nuit et sont soumis à de violents tirs de 88 et de mortiers. Un coup au but touche le char 48. Le Maréchal-des-Logis-Chef Deschamps, Chef de char, et le chasseur Izzo sont tués, le chasseur Alberic est blessé".

Ici prend fin la courte histoire de François Izzo, enfant de Douaouda, petit village près d'Alger, où les plages sont si belles. "À la Toussaint suivante, sa tombe a été perdue sous les fleurs, hommage posthume d'Oberhausbergen et des villages alentour à un garçon plein de tendresse et de gentillesse".

(1) On y trouvera à plusieurs reprises

la référence à des Faust-patronen

(littéralement : munitions de poing),

occasionnant pas mal de dégâts à nos blindés.

Il s'agissait de roquettes antichar à lanceur portable.

Le nom générique de Faustpatrone

semble avoit été conservé,

même pour son immédiat successeur,

le très célèbre "Panzerfaust".

(2) "Combat Command 6" :

selon les normes et la terminologie américaines,

une division est subdivisée en groupements tactiques,

baptisés du nom de "Combat Command".

L'armée française avait adopté ces dispositions.

(3) Un peloton est un groupe de quelques chars,

5 en principe.

Un escadron compte trois pelotons,

soit 15 chars + 2 de commandement.

Textes et carte de Gérald Dupeyrot.

François Izzo a été inhumé au cimetière d'Oberhausbergen, commune contiguë à Oberschaeffolsheim, où son régiment fut au repos pendant un mois. Il avait eu le temps d'y lier des amitiés. Cette photo de sa tombe provisoire a été prise et envoyée à sa famille par une amie à lui, probablement celle qui, à gauche sur la photo de groupe ci-dessous, porte un foulard.

Cliquez pour agrandir.

Cliquez pour agrandir.

"Sur cette photo, prise peu de temps avant sa mort, (NDLR : vraisemblablement lors de la première quinzaine de mars 1945), François (à gauche) est en compagnie de quelques Alsaciennes de l'un des villages libérés, probablement Oberschaeffolsheim. Mon oncle tient à la main une cigarette. L'autre soldat est son ami Paul Filippi qui sera très marqué par sa mort affreuse".

"Sur cette photo, prise peu de temps avant sa mort, (NDLR : vraisemblablement lors de la première quinzaine de mars 1945), François (à gauche) est en compagnie de quelques Alsaciennes de l'un des villages libérés, probablement Oberschaeffolsheim. Mon oncle tient à la main une cigarette. L'autre soldat est son ami Paul Filippi qui sera très marqué par sa mort affreuse". (Joëlle Lloret )

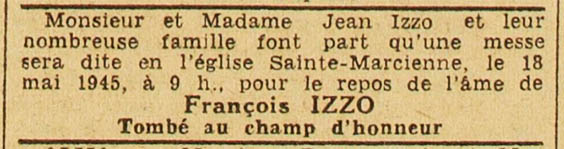

En mai 1945, une messe fut célébrée à Alger en la mémoire de François. Puis plus tard, en 1948, la famille obtint le rapatriement de sa dépouille mortelle. Elle revint à Alger, en compagnie de celles de 15 autres "morts glorieux" (selon l'expression consacrée).

Vous trouverez sur Es'mma le récit de ce retour en cliquant sur l'avis de décès ci-dessous.

Plus tard, à la demande de ses parents, sa dépouille mortelle rejoindra le carré militaire du cimetière Saint-Pierre à Marseille" (source : Mme Joëlle Lloret).

Cliquez pour agrandir.

Cliquez pour agrandir.

Nouvelle Mairie d'Alger, nuit du samedi 22 au dimanche 23 mai 1948… La famille de François Izzo rassemblée pour la veillée funèbre. "La famille, sa maman, la mienne, juste à côté, puis mes oncles et mes tantes, sont présents et ont veillé toute la nuit le corps du bien aimé." (Joëlle Lloret )

Ces souvenirs de François Izzo ont été rapportés par Mme Joëlle Lloret, sa nièce. Les photos sont celles des archives familiales, également confiées par Mme Joëlle Lloret.

Tous droits réservés.

L'un des deux blasons en fond d'écran est celui de la ville de Lauterbourg où mourut François, l'autre celui de l'insigne de son régiment, le 6e R.C.A., 6e Régiment de Chasseurs d'Afrique. Le phénix nous en rappelle la devise : "Toujours renaît". Si ceci ne se vérifia pas pour ce régiment, qui fut dissout en 1962, du moins peut-on espérer que ce sera désormais le sort de la mémoire de François Izzo, que notre site va perpétuer, avant que d'autres sites sur Internet, espérons-nous, ne le fassent à leur tour.