14 RUE COLONNA-D'ORNANO

DE LA "GOUTTE DE LAIT"

À LA "TASSE DE LAIT"

Évocation succincte de deux Oeuvres algéroises pour une même cause.

En feuilletant les quotidiens algérois de "notre temps", on tombe sur des articles faisant état des activités de deux oeuvres ayant pour noms, l'une "La Goutte de Lait", et l'autre "La Tasse de Lait". On vous a déjà parlé ici sur Es'mma, dans les kémias, de la petite Mauricette, nouveau-né abandonné bien en vue devant le stand de "la Goutte de lait", de façon à ce que que la petite, aussitôt découverte, puisse être alimentée sans tarder du bon lait stérilisé que l'on prodiguait ici. C'était lors de la foire d'Alger de 1921.

Pour retrouver Mauricette et son accoucheur de chameau,

La toute première "Goutte de lait" avait été fondée à Fécamp le 16 Juin 1894 par le Docteur Léon Dufour, médecin et humaniste. Et celle d'Alger, à peine quatre ans après, en 1898, sous les auspices du diocèse.

En quoi consistait une "Goutte de lait" ?  L'objectif était de diminuer la mortalité infantile par une meilleure alimentation. Le nom désignait l'oeuvre et en même temps le local destiné à recevoir les mamans indigentes et leurs nourrissons, un personnel qualifié veillant à la confection des biberons et à leur administration aux bébés dans de parfaites conditions d'hygiène. Mais il s'agissait aussi de surveiller la croissance du nourrisson par des pesées, des soins, des vaccinations, et de conseiller les mamans.

L'objectif était de diminuer la mortalité infantile par une meilleure alimentation. Le nom désignait l'oeuvre et en même temps le local destiné à recevoir les mamans indigentes et leurs nourrissons, un personnel qualifié veillant à la confection des biberons et à leur administration aux bébés dans de parfaites conditions d'hygiène. Mais il s'agissait aussi de surveiller la croissance du nourrisson par des pesées, des soins, des vaccinations, et de conseiller les mamans.

Compte-tenu du contexte démographique, social et hygiénique alarmant de la fin du XIXème siècle en France  , des "Gouttes de lait" à l'image de la première avaient rapidement essaimé partout en France et en Afrique du Nord (pour le reste de l'Empire, je n'ai pas cherché davantage).

, des "Gouttes de lait" à l'image de la première avaient rapidement essaimé partout en France et en Afrique du Nord (pour le reste de l'Empire, je n'ai pas cherché davantage).

Bien entendu, les "Gouttes de lait", pour fonctionner, avaient besoin d'un minimum de ressources. Du fait d'un "état providence" encore peu développé, ces ressources dépendaient beaucoup des dons, et de la bonne volonté d'oeuvres caritatives.

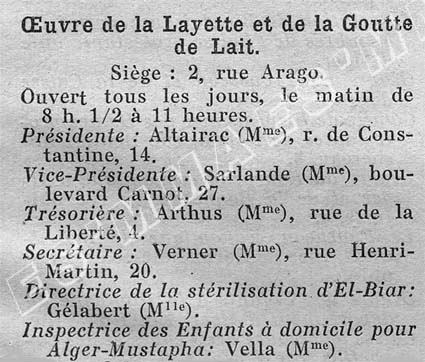

Revenons à Mauricette, et à l'Alger de 1921... Pour cette année-là, l'annuaire Fontana nous apprend ce qui suit sur "La Goutte de lait" :

Voilà, maintenant on connaît les noms des généreuses dames de charité algéroises qui, à cette époque, donnaient de leur temps, et vraisemblablement de leur argent, pour cette belle cause. D'autres dames avaient dû les précéder à cette tâche, puisqu'en 1921 cela faisait déjà 23 ans que la "Goutte de lait" existait chez nous. Vous remarquerez que "l'inspectrice des enfants à domicile pour Alger-Mustapha" s'appelle Madame Vella. Vous allez vous demander s'il s'agit de la même personne que la dame catéchiste qui marqua plusieurs générations de catéchumènes à Saint-Charles ? Si possib '

(CLIQUEZ ICI pour une photo de communion en 1952 où elle se trouve, photo qui aura été prise 20 ans plus tard)

Un peu plus tard, vers 1930, parait en France une étude intitulée L'approvisionnement des "Gouttes de lait" en lait, signée de MM Porcher et Verdeau. À la page 12, il est signalé que "la Goutte de Lait algéroise, pour son approvisionnement, possède quelques vaches, dans la banlieue de la ville" . Selon cette étude, c'est le Dr Lemaire, vraisemblablement algérois  , qui est à l'origine de cette information.

, qui est à l'origine de cette information.

Les annuaires des PTT de 1954 puis de 1961 nous apprennent que La Goutte de lait, ces années-là, a son siège au 14 de la rue Colonna-d'Ornano  (téléphone 343.85), et qu'il existe une "succursale" au HBM de l'avenue de la Bouzaréah à Bab-el-Oued (téléphone 290.59).

(téléphone 343.85), et qu'il existe une "succursale" au HBM de l'avenue de la Bouzaréah à Bab-el-Oued (téléphone 290.59).

Au fur et à mesure qu'avancerait le XXème siècle, les "Gouttes de lait" allaient peu à peu disparaître, et c'est heureux, devant l'avancée d'un plus grand bien-être des classes dites laborieuses. Du fait aussi de la prise en charge progressive par les services de l'État des aides à la petite enfance. La "Goutte de lait" de Fécamp, la mère de toutes les "Gouttes de lait", ne fut toutefois dissoute que le 1er juillet 1972.

Premier contact avec la "Goutte de lait" (1959)

Pour ce qui nous concerne, quand avions-nous entendu parler de ces bonnes oeuvres avant d'en arriver à cette kémia ? Car, n'étant pas parmi les enfants les plus malheureux d'Alger, il n'y avait pas de raison pour que nous ayons fréquenté ce genre d'endroit. Ou même que nous en ayons simplement entendu parler.  Pour ma part, et je vais une fois de plus ramener me souvenirs de cinéphile, ce fut dans un film, "Certains l'aiment chaud", l'un des plus beaux de l'histoire du cinéma, sorti en 1959, que je fis connaissance avec la "Goutte de lait". Souvenez-vous...

Pour ma part, et je vais une fois de plus ramener me souvenirs de cinéphile, ce fut dans un film, "Certains l'aiment chaud", l'un des plus beaux de l'histoire du cinéma, sorti en 1959, que je fis connaissance avec la "Goutte de lait". Souvenez-vous...

Joe (Tony Curtis), musicien calamiteux, zozotant, dispose, pour le temps d'une nuit, de l'identité, de l'uniforme d'amiral et du somptueux yacht d'un milliardaire, pour séduire Sugar (Marilyn, belle comme jamais, avec dans cette scène une robe, poh poh poh, qu'avec ça elle éclipse toutes les déesses nourricières ! Y faut voir, Yves, y faut voir !). Il joue les frigides, Joe. "Inoffensif, dit-il, comme si z'avais le coeur plein de novocaïne "… Alors Marilyn, éperdue de compassion, à coup d'interminables baisers, s'époumone à le désinhiber. Les lunettes de ce falso de Joe s'embuent… Finalement, il concède avoir ressenti "un petit quelque soze"

|

Joe (voix du doublage français formidable, un accent italien, à peine, avec un léger seveu sur la langue) : Où avez-vous appris à embrasser comme ça ?

Sugar : J'ai vendu des baisers aux enchères pour la "Goutte de Lait".

Joe : Demain, faites-moi penser à envoyer un chèque de 100 000 dollars à la "Goutte de lait".

Plus tard, à l'aube, ils se séparent.

Joe : Combien ze dois à la "Goutte de lait" ?

Sugar (calculant) : 850.000 dollars.

Joe : Arrondissons à un million (il l'embrasse)

Sugar : J'ai oublié de vous donner un reçu (elle l'embrasse à son tour).

|

Autant vous dire que cette scène torride me laissa des "Gouttes de lait" une impression très favorable. Je guettais dès lors les éventuelles ventes de charité de l'oeuvre. Mais il semble que la Goutte algéroise se procurait ses ressources autrement que par des mises aux enchères de baisers, ainsi que nous en informent les différentes coupures de presse que nous vous fournissons maintenant...

Quand la "Goutte de lait" algéroise risque de couler (1950)

Commençons par un article du 7 mars 1950, faisant état des difficultés budgétaires rencontrées par la "Goutte de lait".

Comme le conclut l'article, "Monseigneur Dauzon (qui, à Alger, a le bras long) toujours confiant quant à l'avenir des oeuvres de charité, communiqua son optimisme aux membres de l'association".

Il communiqua aussi avec les rédactions des journaux, car, quelques jours après, en support à la campagne de demandes de dons qui doit se développer pour sauver la "Goutte de lait", parait dans le Journal d'Alger une présentation en deux articles (9 et 10 mars 1950), très intéressante et très complète, de ce que qu'était alors la "Goutte de lait" à Alger. Je vous invite à agrandir et à lire les deux articles. Il y aura interrogation écrite.

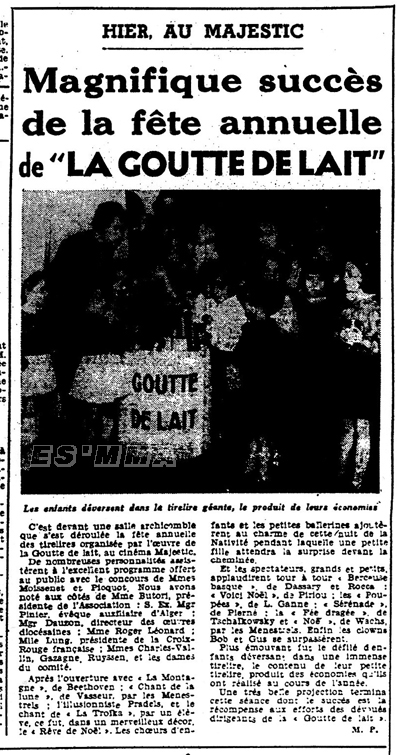

Neuf mois plus tard, on peut être rassuré, les sollicitations en tous genres ont dû marcher, tout semble aller à nouveau pour le mieux. En effet, voici un article du 5 décembre 1950, relatant la fête annuelle de la "Goutte de lait", au cinéma Majestic.

Dans l'assistance, on compte tout le gratin algérois nécessaire à ce genre de circonstance : Monseigneur Pinier, évêque auxiliaire d'Alger, Monseigneur Dauzon, directeur des oeuvres diocésaines, Mme Roger Léonard (femme du Gouverneur général), Mmes Charles Vallin, Gazagne (femme de l'ancien maire d'Alger), Ruyssen, et "les dames du comité". Le spectacle a l'air formidable pour ce genre de spectacle. À la fin, comme il n'y a pas de petites oboles (de lait), des gosses montent sur scène et dans une tirelire géante déversent le contenu de leur petite tirelire. Mais il n'est pas fait mention d'une vente aux enchères de baisers en direct sur scène. Ce qui explique peut-être l'absence dans la salle des Messieurs de ces dames.

Une soeur de lait pour l'Oeuvre de la "Goutte" (1952)

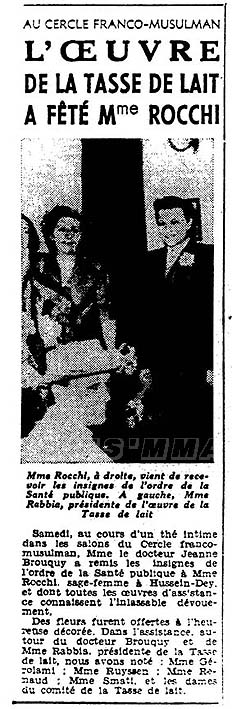

Mais voici qu'à partir de 1952 (on en a peut-être loupé plus tôt), on tombe sur des articles qui nous causent des activités de l'oeuvre… de "La Tasse de lait" ! Et au vu des noms des animatrices, il semblerait que ce ne soit pas une nouvelle oeuvre qui aurait pris la succession de la "Goutte de lait" (des fois que cette dernière aurait eu à nouveau des difficultés) et s'y serait substituée. Non, il s'agit bien de deux oeuvres distinctes, puisque, comme en témoignent la coupure de presse du 27 octobre 1952 ci-après, la remise des insignes de l'Ordre de la Santé publique à Madame Rocchi eut lieu AVANT la fête au Majestic qui est évoquée ci-dessus. Les activités des deux Oeuvres, au moins en cette année 1952, sont bien simultanées.

On a trouvé d'autres mentions des activités de l'oeuvre de la "Tasse de lait",

comme sur les deux coupures ci-dessous, datant de 1954 :

À côté de noms bien connus dans notre ville (comme celui du Dr Porot), on remarquera que, par rapport à leurs homologues de la "Goutte de lait", les animatrices de la "Tasse de lait" sont bien plus nombreuses (c'est un euphémisme) à porter des patronymes non "européens" (parmi elles, Madame Tamzali, épouse du magnat des huiles du même nom). Alors ?

Entrée en dissidence de dames patronnesses ? (souvenons-nous de la chanson de Brel : "à chacune ses pauvres à soi" !)

Organisation nouvelle autour d'un projet moins marqué confessionnellement ? Notons que les deux fêtes de la "Tasse de lait" rapportées ici ont lieu au Cercle franco-musulman, et le spectacle offert à ces dames n'est plus un lénifiant "conte de Noël" en présence du tout bien-pensant algérois, comme au Majestic, mais une danse du ventre. Pourtant, notre chère Doctoresse Jeanne Brouqui (ça s'écrit avec un i, et non un y), qui se trouve au nombre des proches de la "Tasse de lait" (cf article ci-dessus sur la remise des insignes de l'ordre de la santé publique à Mme Rocchi), est aussi catholique fervente, et l'une des plus efficaces organisatrices des pèlerinages à Lourdes.

Quand et pourquoi fut créée la "Tasse de lait" ? Comment co-existèrent les deux oeuvres ? Quel suspense ! Au fur et à mesure de nos nouvelles découvertes, on vous en fera part.

Gérald Dupeyrot

Cet écran, basé sur quelques coupures de presse récoltées au hasard, n'a pas la prétention d'être une étude exhaustive de ce que furent les oeuvres algéroises de soins aux nourrissons de familles nécessiteuses. Certes non, une telle étude reste à écrire. Mais il est là pour indiquer qu'il y a là un sujet intéressant. Il faut espérer que certains de nos visiteurs en sauront davantage, ou auront à coeur d'en savoir davantage, et complèteront ainsi cette première approche.

|

Le nom de "goutte de lait" est bien entendu une figure de rhétorique consistant à utiliser une partie pour le tout (la goutte pour le biberon, donc). Il ne s'agirait pas de minimiser l'aide apportée ! Car les "Gouttes de lait" ont eu un effet considérable. De la même façon, il existait des oeuvres de "la Bouchée de pain", et ceci ne voulait pas dire que les malheureux qui s'y rendaient ne recevaient pas davantage. À Alger en 1922 cette oeuvre "de la Bouchée de pain" était située 20 rue Bab-el-Oued, dans les locaux du "Refuge de nuit".

Le nom de "goutte de lait" est bien entendu une figure de rhétorique consistant à utiliser une partie pour le tout (la goutte pour le biberon, donc). Il ne s'agirait pas de minimiser l'aide apportée ! Car les "Gouttes de lait" ont eu un effet considérable. De la même façon, il existait des oeuvres de "la Bouchée de pain", et ceci ne voulait pas dire que les malheureux qui s'y rendaient ne recevaient pas davantage. À Alger en 1922 cette oeuvre "de la Bouchée de pain" était située 20 rue Bab-el-Oued, dans les locaux du "Refuge de nuit".

On a déjà oublié qu'il a existé ici en France, il n'y a pas si longtemps, un prolétariat, et un sous-prolétariat qui crevaient de faim et de misère.

On a déjà oublié qu'il a existé ici en France, il n'y a pas si longtemps, un prolétariat, et un sous-prolétariat qui crevaient de faim et de misère.

En 1922, on trouve un Dr Gaston Lemaire, Directeur du bureau d'hygiène, demeurant 58 rue Michelet, tél 24.50.

En 1922, on trouve un Dr Gaston Lemaire, Directeur du bureau d'hygiène, demeurant 58 rue Michelet, tél 24.50.

Il était 2 rue Arago en 1922.

Il était 2 rue Arago en 1922.

Il semblerait qu'au XXIème siècle, il subsiste encore quelques "Gouttes", au Maroc et au Canada notamment.

Il semblerait qu'au XXIème siècle, il subsiste encore quelques "Gouttes", au Maroc et au Canada notamment.

La distribution de verres de lait dans les écoles sous Mendès-France procédait d'une toute autre démarche. Il fallait écluser un trop-plein de production, et les nourrissons n'étaient pas concernés.

La distribution de verres de lait dans les écoles sous Mendès-France procédait d'une toute autre démarche. Il fallait écluser un trop-plein de production, et les nourrissons n'étaient pas concernés.

En fait, dans la version anglaise, Sugar dit "I used to sell kisses for the milk fund"

En fait, dans la version anglaise, Sugar dit "I used to sell kisses for the milk fund", traduit dans la version française par "la Goutte de lait".