|

Nouveaux Myosotis… (n°16) Jean Émile Ajello Sous-marinier, fonctionnaire de police.

Alger 8 Septembre 1893 - † Alger 17 février 1952. Fils de Henri Ajello et Augustine Jeanne Linsolas. Alors qu'il venait de se marier et d'avoir sa première fille (1), est mobilisé. Mécanicien-torpilleur sur deux sous-marins, le Franklin puis le Cugnot, engagés en Adriatique face à la flotte austro-hongroise pendant la première guerre mondiale. Sur le "Franklin", cliquer pour agrandir.

En septembre 1916, blessé au visage en service commandé. Affecté le reste de sa vie de maux douloureux de la face et du crâne. Carrière de fonctionnaire de police, commissaire du 2e arrondissement.

Cliquer pour agrandir En août 1946, debout bras croisés, avec des collègues du commissariat du 2e arrondissement, après un bon déjeuner. À sa gauche, main sur la hanche, Henri Gruber (voir à ce nom), lui aussi de la cité Bobillot. À la gauche de Gruber : Cano, toujours hilare. En août 1944 avait eu la douleur de perdre son fils (prénommé comme lui Jean Émile), "Mort pour la France" à Saint-Tropez, lors du débarquement de son régiment (le 7e Régiment de Tirailleurs Algériens). A d'abord habité 2 rue Bruce, puis à partir de 1929 au n°6 Cité Bobillot. Muguette Ajello, la dernière de ses 7 enfants, sera à l'origine de l'amicale très nombreuse des anciens des cités Bobillot et Douïeb. (1) Jeanne, épousa Jean Mousset le 9 décembre 1933. Camille Marie Paul Alaphilippe Sculpteur et céramiste.

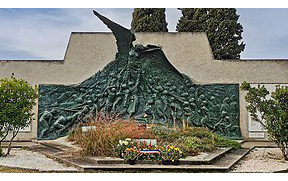

Tours 13 août 1874 - † Algérie (?), après 1941. Élève de Jean-Paul Laurens et Louis-Ernest Barrias à l'école Nle supérieure des Beaux-arts de Paris. 1898 : grand prix de Rome de sculpture. Avec son épouse, la sculptrice Annie Avog, décorent les grands magasins Félix Potin du boulevard Malesherbes à Paris et le jardin de François Carnot. En 1914, directeur de la manufacture de grès flammés d'Alexandre Bigot à Mer. Après la guerre de 14-18, démobilisé, malade et ruiné, se rend en Algérie avec sa femme. En mars 1921, exposent à Alger au Salon de la Société des Artistes Algériens et Orientalistes. Vont y exposer chaque année. Responsable de la section sculpture à l'école des beaux-arts d'Alger, a pour élève André Greck en 1925. Animé d'une inspiration parfois puissante, parfois beaucoup plus conventionnelle, réalise des monuments aux morts pour plusieurs villes d'Algérie (1). Exécute de nombreuses sculptures, certaines connues (2), d'autres - beaucoup - non répertoriées (3). Le couple s'était bien intégré à la vie algéroise (4), ce qui rend étonnante leur disparition totale des journaux algérois à partir de mai 1941 - il avait 66 ans - et l'absence générale d'information sur le reste de leurs vies à tous deux. En 1925 habitaient Bd Bru, rue des Pins, villa La Sophrosynè (5) (1) Aïn Témouchent, Batna, Berouighia, Bordj Bou Arreridj, Bougie, Fort-de-l'Eau, Guelma, La-Soummam (1938), Mostaganem, Philippeville, Saïda, Tébessa. Tipaza. Celui, impressionnant, de Philippeville, de 1926, a été transféré en 1969 à Toulouse (ci-dessous).

(2) Oeuvres en Algérie : • Bas-reliefs pour la Maison de l'Agriculture de Constantine, dite "maison du colon" (clic pour vous y rendre), inaugurée le 7 mai 1930 par le président de la république Gaston Doumergue. • En 1934 à Fort-de-l'Eau, monument au baron Chatelus de Vialar (buste en bronze). • Médaille pour l'Exposition des Arts indigènes d'Algérie en 1938 (cliquer). • En 1939 monument à Alphonse Raffi, ancien maire d'Alger, dans le petit square à l'angle des rues de Lyon et Trottier. (3) comme ses bas-reliefs pour l'Hôtel Aletti (1930) ; ses sculptures couronnant le faîte du cinéma Majestic (1930) ; le buste-monument au Dr Babilée à Douera (1931) ; ainsi que de nombreuses commandes de particuliers, comme le buste de Mr Rouzaud à Kenadza. (4) Candidat (non élu) aux élections municipales de mai 1922 sur la liste du Cartel des gauches ; en 1925 Président de la section algéroise de Pro Arte ; en 1937 Président de la fédération des comités de défense des quartiers de la Ville d'Alger ; vice-président de l'Amicale Maine-Anjou-Touraine, y représentait la Touraine ; Annie, son épouse, assiste aux thés de l'Aletti avec les dames de la bonne société algéroise. (5) cf. Écho d'Alger. La sophrosynè est en philosophie, ce qui permet toute maîtrise de soi, toute sagesse, toute modération. Biographie provisoire établie par Gérald Dupeyrot. Sources : Écho d'Alger sur Gallica. Wikipedia. Toutes nouvelles contributions bienvenues. Anne-Marie Amarantinis Fille du consul de Grèce à Alger. (1)

Née à Alger le 19 juin 1933. Fille de Gustave Amarantinis, Consul de Grèce à Alger. (1) A épousé Philippe Perillat (2) le mercredi 4 janvier 1956 en l'église Sainte Marie-Saint-Charles de l'Agha. Mariés par Monsieur l'abbé Chaumel. Les grandes orgues étaient tenues par M. Jean-Pierre Homolle. Le soir, très brillante réception dans les jardins de l'Hôtel Saint-George. La cérémonie civile avait eu lieu mardi. Premier compte-rendu dans l'Écho d'Alger (Cliquer ICI, puis recliquer). Marie Elbe en fit à son tour la relation en rubrique féminine de l'Écho du samedi 7, "7 jours avec elles", ne nous épargnant aucun détail des atours portés lors de ce "bien beau mariage". Cliquer ICI, puis recliquer) (1) Son domicile : 3 rue Blaise Pascal en 1953. (2) Philippe Périllat étant fils de M. et Mme Pierre Périllat, demeurant 12, Bd Victor-Hugo, et petit-fils de Mme Georges Crespeaux. Francis Banuls Ténor.

Né à Alger - † Toulon, 1979. Commença à l'Opéra d'Alger lors de la saison 1925-26. Le 2 juillet 1927, débuts à l'Opéra-Comique à Paris, va y faire une brillante carrière dans les rôles du grand répertoire. Parallèlement fait de fréquentes incursions sur les grandes scènes de province, prêtant sa voix à de multiples oeuvres. Les enregistrements de ses interprétations étaient diffusés sur toutes les radios. Revint régulièrement se produire à Alger. Après 1962, se retire à Toulon.

Hervé Beaumont Voyageur, écrivain, musicien…

En 1955-56, quand il était en Première M' au collège du Champ de Manoeuvres à Alger. (Cliquer pour voir toute la classe) Avait auparavant fréquenté le cours complémentaire Clauzel (en classe avec Jean-Pierre Segui). Étudia au centre de musicologie rue Michelet. Chanteur à ses débuts à l'opéra d'Alger. Puis étudie au Conservatoire de Paris. Voyage en Asie, en devient spécialiste, auteur d'une trentaine d'ouvrages publiés chez Hachette et Gallimard. A écrit, aux éditions Marcus, des guides sur la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde, l'Asie centrale et l'Ouzbékistan. Ecrivain journaliste membre de l'AFJET (Association française des journalistes et écrivains de tourisme). Membre de la Société de géographie. Historien d'art, a enseigné l'art asiatique au musée national des Arts asiatiques Guimet, et à l'École du Louvre. Guide et conférencier. Musicologue et artiste lyrique, expert musical auprès du Ministère de la Culture (1964-1998). Premier musicien à avoir redonné vie aux oeuvres vocales d'Émile Guimet, un siècle après leur composition, dans le cadre de nombreux récitals. Myosotis à l'initiative de Jean-Pierre Ségui, condisciple de Hervé Beaumont au collège du Champ-de-Manoeuvres. Simone Boisecq Sculptrice.

Alger 7 avril 1922 - † Auray 6 août 2012. Fille de Émile, d'origine bretonne, né en 1888, installé en 1920 à Alger, marié en juin 1921. La famille habite le quartier de la Consolation, celui du Cimetère de Saint-Eugène. élève au lycée Delacroix. En 1937 suit des cours de dessin du sculpteur Henri Laithier avec qui elle travaille sur le "thème du "motif" dans la campagne algéroise, puis cours du soir en sculpture aux Beaux-Arts d'Alger. S'attache aux "arts premiers". Poursuit en 1941 des études de philosophie et d'esthétique à l'université d'Alger, Fréquente la librairie d'Edmond Charlot (voir à ce nom) et ceux qui la fréquentent. Engagée en 1943 à l'Agence France-Presse, mutée à Paris où elle s'installe en mai 1945 En 1946, rencontre le sculpteur Karl-Jean Longuet (1904-1981), qu'elle épouse en juin 1949. Crée alors ses premières céramiques. Poursuit ensuite une oeuvre de celles qui ont engagé, au long des années 50, la sculpture contemporaine dans une voie nouvelle, non figurative. On peut en suivre le parcours sur Wikiwand (cliquer). Inhumée le 8 août 2012 à Paris, au cimetière du Père-Lachaise (76e division), face au mur des Fédérés. Roger Cazes Directeur de cinémas, et du Casino-Music-hall d'Alger.

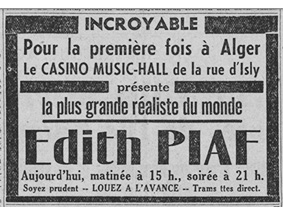

Boufarik 15 octobre 1911 - † Sète, 8 août 1995. (1) Fils de M. Cazes, directeur d'école à Lézignan (Hérault), décédé en 1939. Débute en 1928 à la Metro Goldwin Mayer. En 1932 entre à Isly-Films, Sté de distribution cinématographique, chargé de la location des films. Collaborateur de Joseph Seiberras (voir à ce nom) en 1934, pour la prospection de ses films en Algérie, Tunisie et Maroc. Se lance dans l'exploitation avec la création du cinéma VOX, puis dirige le cinéma RIO, enfin le cinéma SPLENDID. Continue de le diriger tout en devenant Dr. général du CASINO MUSIC-HALL. Avec Henri Placer, en maintiennent l'activité durant les quatre ans de guerre, avec des spectacles diversifiés !2). Le Casino rouvre le 31 octobre 1940, en février 1942 il accueillera Édith Piaf.

Cliquer sur l'annonce pour voir Roger en compagnie d'Édith Piaf. Fort des relations avec troupes et artistes ainsi établies durant cette période, va fonder la Sté des Grands Spectacles Nord-Africains. (avait auparavant créé les Galas Roger Cazes) En 1938 avait été décoré du Nichtan Iftikhar. (1) Lieux et dates sans certitude absolue. Toutes précisions et confirmations bienvenues. (2) Le Casino étant interdit de jeux, il lui fallait trouver de nouvelles ressources. Mme Desnos-Buhler Première femme candidate en Algérie à des élections à une chambre de commerce.

Née Euphrasie Anna Marie Desnos, le 20 novembre 1870 à Alger, † Aix-en-Provence 29 octobre 1952. Fille de Joseph Hyacinthe Desnos (1820-1890) et Marie Antoinette Alix Signoret (1839-1877) Co-gérante (avec MM. Robert Jorelle et Dumont-Desfoffe) des Ets Desnos (2), distribution de matériel chirurgical, d'yeux artificiels, de produits d'hygiène, de lait en poudre (à partir de mai 1914), de spécialités para-médicales, etc. Société sise au 15 rue de Tanger ` (également son adresse personnelle), puis à partir de début 1928 1, rue Roland de Bussy, face à la brasserie de l'Étoile. En 1936, première femme en Algérie à se porter candidate aux élections à une chambre de commerce. Chaudement soutenue dans l'Écho d'Alger. par la journaliste féministe du journal Lucienne Jean-Darrouy (voir à ce nom). Les élections se tiennent le 6 février 1936. N'est pas élue mais réunit sur son nom un nombre assez important de voix. Mariée le 14 février 1894 à Alger avec Jean Léon Mazet (1867-1897). Leur fils : Eugène Casimir Mazet (1894-1897). Remariée le 20 janvier 1898 à Alger avec François Joseph Buhler (né en 1873). Avec François Joseph Buhler, habitèrent 6 chemin de la Solidarité (plus tard Ch. Vallin). Avait un demi-frère, né en 1847, Joseph Marius Ernest Desnos (3), et un frère, Joseph Alexandre Émile, dit Duverney Desnos (1875-1924), professeur de diction et de déclamation à l'École des Beaux-Arts d'Alger. (voir à son nom) Habitait comme sa soeur 15 rue de Tanger. (1) Marié le 4 novembre 1868, à Alger, avec Anna Dedieu (née en 1849). (2) Société dissoute par jugement du tribunal de commerce d'Alger du 26 avril 1939. (3) Biographie sur Geneanet, selon Vinkler. Photo Rolando-fils. Joseph Alexandre Émile Desnos dit Duverney Desnos. Professeur à l'École des Beaux-Arts d'Alger. Né en 1875 - † Alger 7 juillet 1924. Fils de Joseph Hyacinthe Desnos (1820-1890) et Marie Antoinette Alix Signoret (1839-1877) Professeur de diction et de déclamation à l'École des Beaux-Arts d'Alger. Au nombre de ses très nombreux élèves : l'acteur Pierre Blanchar. Eut pour successeur Max Barbier (voir à ce nom) Marié. Le couple eut une fille, Yvonne. Frère de Mme Desnos-Buhler (voir à ce nom). Habitait comme sa soeur 15 rue de Tanger. Jacqueline de Vialar dite "Jacotte". Céramiste, peintre et lithographe. Pour Jacotte dans son atelier, cliquer.

Alger, 30 novembre 1906 - † Albi 23 octobre 2001. Issue d'une famille bien connue en Algérie. Fille de Jacques, baron de Vialar (1874-1942) et de Beziza "Lise" Aboulker (1882-1975) (qui, veuve, habita 3bis rue Warnier), soeur de Pierre de Vialar (1913-1937). Suit les cours des Beaux-Arts d'Alger. S'essaye à différents procédés avant de se déterminer pour la céramique. Parmi ses oeuvres, les carreaux de faïence du revêtement des salles du pavillon de l'Algérie à l'exposition internationale de Paris de 1937. Décora la Cité universitaire de Ben-Aknoun. Mariée avec Paul Larcancher, baron. Puis avec Claude Chatelus (1903-1975), eurent deux fils, Pierre Chatelus de Vialar et Jean-Claude Chatelus de Vialar. En 1954 habitait rue Faidherbe, Dar-el-Attum.

Céramique "le Vieil Alger", pour la Cie française des pétroles. Sources : Geneanet, Marion Vidal-Bué, John Franklin. Adresses du Tout Alger 1953 "La belle Fathma" Fleuron du pavillon algérien à l'Exposition universelle de 1889. Cliquer pour agrandir.

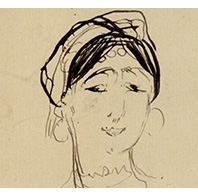

Rachel Eny (ou par erreur ben Eny ou bent Eny) née au Climat de France (Alger) le 29 janvier 1868, † Hôtel-Dieu, Paris, 5 septembre 1913. Petite-fille de David Eny, diamantaire algérois établi rue Juba (périodes turque puis française), fille de Yusef Eny et de Messaouda (1) Hakoun. Son père, moins entreprenant que ses frères (2), colosse doté d'un vague talent de musicien, vient en France exhiber comme danseuse sa fille Rachel encore fillette vers 1874. (3) Au vu du succès rencontré, organise des tournées en Europe. La fait participer à l'expo de Paris de 1878, et se produire dans les spectacles d'une "Troupe du concert tunisien", (dont une tournée en Grande-Bretagne au Royal Aquarium en octobre 1887). La "troupe" se produit à la Foire de Neuily, au Jardin de Paris en 1886, la consécration vient avec sa prestation au pavillon de l'Algérie à l'exposition universelle de 1889 à Paris. Remarquée pour sa personnalité, sa grâce, sa "beauté placide", et son intelligence. Les journalistes reprirent son surnom déjà consacré de "la Belle Fathma", lui assurant une notoriété mondiale. Lors de leur visite à l'Expo, plusieurs peintres célèbres, dont Seurat, la remarquèrent, et Toulouse Lautrec fit d'elle ce croquis (cliquer pour l'agrandir).

Demeura en France dans les années 90, se produisant dans divers café-concerts. Est aux Folies-Bergère de Paris en 1892. Aurait même été reçue par Félix Faure, Président de la République, fin connaisseur en personnalités féminines d'exception. Eut à Alger, quand elle y séjournait, une véritable "cour d'amour". Ne retomba pas dans l'anonymat, sachant faire habilement fructifier sa notoriété. Posa pour divers photographes algérois, fut l'un des modèles préférés de Geiser. Son domicile, "maison mauresque du quartier de l'ancienne préfecture" (la maison familiale de la rue Juba ?), devint une station obligée sur l'itinéraire des touristes et hiverneurs friands d'exotisme. Émoustillés de se frotter au prestige de leur hôtesse, ils avaient le privilège de prendre le thé en sa compagnie, avec musiciens et danseuses "typiques". Cliquer pour agrandir.

Décéda à 44 ans le 5 septembre 1913 à l'hôpital de Hôtel-Dieu à Paris (4), suite, semble-t-il, à une intervention chirurgicale. Inhumée au cimetière du Montparnasse (5). Avait épousé un Michel Lemitchoff, en était veuve lors de son décès. Avait un frère, David Eny, pianiste, né en 1861. Eut un fils, Benjamin Joseph César, né le 9 juin 1898 à Paris. (6) (1) parfois francisé en Fortunée, traduction de Messaouda. (2) Ses deux oncles, Samuel et Baby, à la retraite de leur père, créèrent rue de la Marine une bijouterie rivalisant avec celles de la rue Bab-Azoun, où ils ne tardèrent pas à s'installer et prospèrèrent de 1840 à 1857. (3) Souvenirs sur la famille Eny dans le Figaro en 1886, par le Dr Kestenholz, leur ancien voisin de la rue Juba. (4) Et non à Alger, comme mentionné dans l'article du Mauritania. Avait pour dernière adresse 19 rue du Vertbois, Paris 3e. (5) ses restes mortels seront transférés à l'ossuaire du cimetière de l'Est. (6) donna comme adresse 10 rue de Galilée 10e, adresse de son frère David Eny, 37 ans qui apparait comme témoin sur l'acte de naissance de Benjamin. Sources : les premières données du présent Myosotis furent tirées d'un article paru dans la revue algéroise Mauritania du 1er janvier 1914, et de premières recherches de G. Dupeyrot. Puis l'essentiel de la biographie de Rachel Eny a été reconstituée grâce aux recherches minutieuses et approfondies de Françoise Pigeot en avril 2023. Robert Groborne peintre, sculpteur, dessinateur, graveur, photographe.

En 1955-56, quand il était en Première M' au collège du Champ de Manoeuvres à Alger. (Cliquer pour voir toute la classe) Né à Alger, le 29 juin 1939. Fils de Yvonne Drouet et René Groborne, enseignant (1), mariés à Alger en juin 1933. À la rentrée 1950, entre en 6e au collège du Champ-de-Manoeuvres. À 19 ans quitte Alger pour venir en France. Après quelques années de formation dans une école professionnelle de dessin, commence à peindre à la fin des années 60. "L'oeuvre de Robert Groborne est une entrée dans le simple, demandant, pour ne pas le manquer, beaucoup de science. Artiste discret, solitaire, à l'affût de nouvelles expériences, s'affranchit très tôt des catégories reconnues. Peinture, relief, dessin, gravure, sculpture, collage, photographie, autant de techniques qu'il maîtrise et avec lesquelles il joue avec subtilité." Des livres pour approcher son oeuvre : "Passer, sans fin", texte de Claude Molzino (2). "Journal du Japon (1994-1996)". Ainsi que des sites : ICI, ICI, ICI, et ICI. Épousa Françoise Germaine Desroches, divorcèrent. Avaient eu un fils, Antoine Groborne. (1) Admis à l'école normale d'instituteurs de La Bouzérea en 1921. (2) Aura trouvé en Claude Molzino, philosophe, son critique/passeur de prédilection. (2) "Les sculptures et les polaroïds japonais de Robert Groborne relèvent d'un art de la soustraction, d'une forme d'ascèse, d’un dialogue avec les lumières et le vide. Il y a du shintoïsme chez Robert Groborne". Sources : diverses, dont Annie Desroches-Ernouf sur Geneanet. Myosotis à l'initiative de Jean-Pierre Ségui, condisciple de Robert Groborne au collège du Champ-de-Manoeuvres. Auguste Guillemin Physicien, Maire d'Alger.

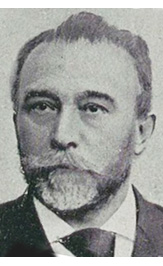

Ruffey-lès-Echirey 10 décembre 1842 - † Alger 22 mars 1914. Fils de Philiberte Saussier et de Jean Guillemin, sabotier à Echirey. De 1862 à 1865, élève de l'école normale supérieure. Débute dans l'enseignement en 1865 comme professeur de physique au lycée de Laval. Agrégation de sciences physiques en 1869. Muté au Grand lycée d'Alger en 1872, enseigne également à l'école de médecine et de pharmacie, en est le premier titulaire de la chaire de physique médicale en 1891. Passionné de musique, son domaine de prédilection est l'acoustique. Ses travaux seront récompensés en 1904 par un prix de l'Académie des sciences. élu conseiller municipal d'Alger en 1878, réélu en tête de liste en janvier 1881, nommé maire le 24 février suivant. Réélu sans discontinuité jusqu'en 1896, n'ira pas jusqu'au bout de son dernier mandat, dépassé par l'ampleur des troubles antijuifs. Pendant ses dix-sept ans de mandat, a amélioré l'alimentation en eau d'Alger, fait élargir rue Bab-Azoun et rue de Chartres, construire le boulevard Bugeaud, et des égouts sous les voies principales, reconstruire le théâtre, mettre en place un réseau de tramway électrique, etc. A initié la ré-annexion de la commune de Mustapha, projet qui aboutirait en 1904.

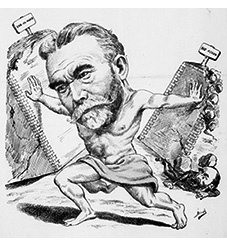

Cliquer pour agrandir. Guillemin en Samson terrassant les murailles, en Une du Turco par Salomon Assus. A libéré la ville de son corset de murailles, par la destruction des anciennes fortifications françaises, ce qui contribua aux deux magnifiques boulevards dont l'un, après s'être appelé Général Farre, porterait son nom. Cliquer pour agrandir.

Mort le 22 mars 1914 en son domicile du n°131 de la rue Michelet, inhumé au cimetière du boulevard Bru. André Lévy Victime du terrorisme. Cliquer pour agrandir.

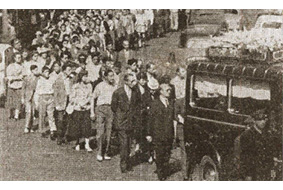

Alger 1932 - † 25 juin 1956. Fils de William Lévy, ancien conseiller municipal. Assassiné à 24 ans, le dimanche 25 juin 1956 rue Soleillet à Bab-el-Oued par les terroristes du F.L.N. Obsèques au temple de la rue de Dijon, puis inhumation au cimetière de Saint-Eugène. Était marié depuis un an (cliquez sur sa photo pour l'image du couple le jour de leur mariage). Employé de banque, demeurait 2, rue Général-Drouot, ci-dessous son domicile, le jour de ses obsèques, devant lequel se presse une foule recueillie.

Cliquer pour agrandir. Myosotis réalisé grâce à la documentation recueillie par Jean-Pierre Marciano à Aix-en-Provence. Jacqueline Andrée Rees-Lewis Championne de tennis. Ci-dessous, en couverture d'Alger-revue, mai-juin 1956, elle a 20 ans. cliquer pour agrandir.

Née le 23 novembre 1935 à Alger. Fille de Henri Rees-Lewis (1897-1974) et Andrée Cécile Gautier (1897-1991) (1) Joueuse de tennis de classe internationale, active de 1955 à 1972. Classée 2ème joueuse de France. Coqueluche du Tout-Alger de la seconde moitié des années 50. Ci-dessous, avec le général Massu, en 1959 lors de la "Coupe du Saint-George". Cliquer pour agrandir.

Mariée avec Jacques Vives, eurent un fils, Christian Henri Vives. Tous deux créateurs-gérants en 1991 de BALTKIN, enteprise sise à Marseille, grossiste en matériel électrique et électronique, et fournisseur de systèmes de climatisation. (1) À Alger, sa mère a habité (seule) sous le nom de Andrée Rees Lewis 8 chemin Gueirrouard (annuaires PTT 1954 et 1961). André Marcel Rosfelder Géologue, écrivain, aventurier. Cliquer sur sa photo pour André plus tard.

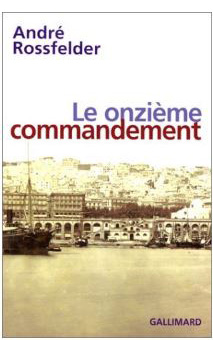

Oran 26 mai 1925 - † La Jola (Californie) 8 février 2011. (1) Fils de Louise Elisabeth Curel (1901-1992) et de Eugène Joseph Rosfelder (1893-1965), Maire de Cap-Matifou. Frère de Roger, alias Roger Curel, écrivain. (voir à ce nom, lire ses textes sur Es'mma). À 17 ans, participe à la neutralisation des forces Vichystes lors du débarquement allié du 8 novembre 1942, manque d'être fusillé. S'engage dans les Forces Françaises Libres, au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes. Campagnes des Vosges et d'Alsace. Décoré et mutilé, regagne l'Algérie. Fac d'Alger en géologie, Docteur ès-sciences. À 22 ans, avec Jean Mazel et Pierre Padovani (voir à ces noms), fonde la société RAFAL ("Raffineries Algériennes"). Ce fut "l'Aventure de l'Oued Guetterini" (cliquer ICI) l'exploitation du premier gisement de pétrole en Algérie. Auront été "les derniers pionniers". Député suppléant du 8e arrondissement d'Alger. Participe au "Putch des généraux" d'avril 1961 dont l'échec le conduit à la clandestinité. Auteur, avec 14 autres conspirateurs, de l'attentat raté "du Mont Farron", contre de Gaulle, le 15 août 1964. Condamné à mort par contumace, s'expatrie aux états-Unis. Par la suite… • Directeur du Centre de géologie marine de la sédimentologie. • Fonctionnaire international de la F.A.O. (Food and Agriculture Organization) • P.D.G. de Geomarex Polymin Coralmin. • Professeur à l'université de Californie. Marié avec Suzanne Dudex (1). A écrit divers ouvrages (Cliquer ICI) et son autobiographie, "Le onzième commandement".

(1) Selon éric Derrien, sur Geneanet. Jean-Claude Roveda Victime du terrorisme.

Alger 1949 ou 1950 - † 25 juin 1956. Le plus jeune des deux fils de M. Roveda, miroitier. Assassiné à 16 ans, d'une balle en plein coeur, le dimanche 24 juin 1956 par des terroristes F.L.N. devant la crèmerie du 31 rue Horace-Vernet. Venait de passer son baccalauréat. Obsèques en l'église du Sacré-Coeur (1), puis inhumation au cimetière du Bd Bru. Cliquer pour agrandir.  `

`Le cortège rue Michelet. Myosotis réalisé grâce à la documentation recueillie par Jean-Pierre Marciano à Aix-en-Provence. (1) la petite église d'avant la cathédrale. Charles François Antoine Sansonetti Avocat, bâtonnier.

Alger, avenue des Consulats, 13 juin 1900 - † Alger 23 mai 1956. Fils de Antoine Dominique Sansonetti, instituteur, et de Petronille Delacroix, sans profession. études de droit à la faculté d'Alger. Inscrit au barreau d'Alger le 27 mai 1925. "Par son caractère affable et enjoué, s'attira la sympathie de ses collègues et des journalistes de la presse spécialisée." En parcourant les quotidiens algérois sur Gallica, on verra son nom attaché à de multiples procès. qui, "par ses plaidoiries dont les arguments étaient dictés par les plus hautes qualités de coeur, ont toujours connu un aboutissement équitable, tant auprès du code que de l'opinion publique". Élu bâtonnier le 22 juin 1949. Léon Schebat Gynécologue obstétricien.

Né à Alger en 1902. Fils de Isaac Schebat (1866-1905) et de Sultana Elisa Kashkash (1878-1905). Orphelin de ses parents à l'âge de trois ans. Études de médecine, interne des hôpitaux, son inscription au syndicat des médecins est admise en janvier 1931. Marié avec Andrée Fish (dite Fischel). Habita 50 rue d'Isly (guide Rosenwald 1931 et 1935), y habitait toujours en 1954 et en 1961 (annuaires PTT, tél. 373.12, puis 63.73.12). Eut deux frères : Ephraïm Frédéric Schebat (1900-1902) et Robert Meyer Schebat (1904-1992), (probablement devenu ingénieur civil des mines). Félicie Stora Reine d'Alger 1914.

Alger, 12 septembre 1897 - † Toulouse 14 septembre 1989. Fille de Joseph Stora et Rosa Lelouch. Avait 4 frères et deux soeurs. Le 14 décembre 1913, candidate à l'élection de la "Reine des Reines", présidée par M. de Galland, maire, qui se tint en la salle des mariages de la mairie d'Alger (1). Parmi 11 candidates (2), élue reine ainsi que Antoinette Cazes et Marie-Céline Juzot (3) "Son charme, sa modestie, son caractère enjoué contribuèrent grandement au choix du jury". Ce fut Antoinette Cazes qui fut élue "Reine des Reines" en un 2e tour. Félicie épouse le 7 juin 1928 à Alger Samuel Ben Guigui (1877-1947). Auront trois enfants, Suzanne, Yvonne et Joseph, et une très nombreuse descendance (14 petits enfants). (1) Alors Bd de la République. (2) Les 8 autres candidates : Fernande Lesage, Hélène Serfaty, Marguerire Cavalier, Marie Starse, Alice et Louise Grossard, Célestine Orfila et Lucie Boitel. (3) Vont participer aux réjouissances d'Alger de 1914, dont les batailles de fleurs des 21 et 22 février. |