Il faisait frais en ce début de matinée d'automne 1950 à Alger. Robert, quatre ans, avait pourtant insisté pour accompagner son père "voir les soldats". En réalité, ce n'était pas un simple défilé militaire qui justifiait le déplacement du père de Robert. Aujourd'hui, premier novembre, une cérémonie d'hommage aux soldats algérois, morts pour la France au cours de la guerre qui s'était achevée il y a un peu plus de cinq ans allait avoir lieu.

Le lieu de rassemblement était le boulevard Pasteur, le long du square Lafferière, réservé aux invités et officiels de la cérémonie, gardé par des spahis en grand uniforme, sabres étincelant au clair et bottes miroir. Devant la grille, du square, dont les jardins avaient été complètement restaurés, mettant en perspective une pendule florale semblant compter les heures du destin et soutenir la magnifique croix de guerre elle aussi florale, se tenaient des unités du 9e zouave, avec drapeau, ceinture de drap bleu nuit, guêtres blanches et calots rouges et la musique de la garnison. C'est ces derniers qui intéressaient Robert, qui ne les lâchait pas des yeux. Ce qui allait se dérouler maintenant lui passait bien au dessus de la tête. Ce n'était pas le cas de son père.

Lui il l'avait faite cette guerre, et avait eu la chance de revenir sans égratignure physique, mais le cœur encore lourd de ce qu'il avait vécu et de quelques camarades dont on allait aujourd'hui parler. Il était aussi venu là parce que le nom de sa famille était inscrit sur le monument aux morts devant lequel ça allait se passer. Le monument était recouvert à sa base d'un drap foncé qui cachait au public, pour quelques minutes encore des noms, des noms en colonne, de ceux qui ne reviendraient plus, comme celui du grand-père de Robert qui avait le sien, derrière, en bas-relief du monument, un nom de perdu quelque part à la bataille de la Marne, celle de 1918.

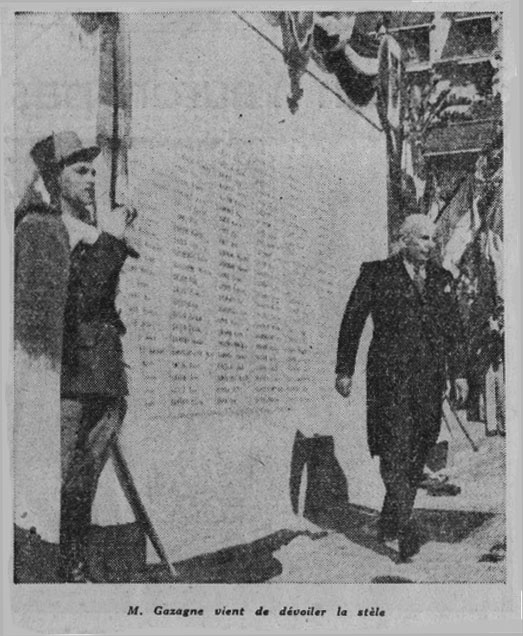

Des sonneries de trompettes et des roulements de tambour dont Robert ne connaissait pas la signification ponctuaitent l'arrivée des officiels qui saluaient le drapeau et se dirigeaient vers le catafalque où se tenaient aussi plein de militaires aux uniformes impeccables, des dames en noir, des petits garçons comme lui, Robert et quelques grand-pères comme celui qu'il n'avait pas connu. Puis un monsieur de moyenne taille qui lui aussi aurait pu être son grand-père, et dont il appris plus tard par son père que c'était le maire d'Alger, Pierre René Gazagne, tira un cordon dans un silence pesant et le drap tomba.

L'émotion du père de Robert lui noua la gorge, ils étaient là, ces noms, ces 932 noms d'algérois morts au combat, rassemblés sous le soleil de leur terre natale qu'ils ne reverraient plus. L'atmosphère fut encore alourdie par les discours aux paroles vibrantes dont la compréhension échappait au gamin, et étouffaient l'émotion de son père qui serrait de plus en plus fort la petite main de Robert. Enfin, après l'appel des noms, une minute de silence, une sonnerie aux morts et une marseillaise reprise en choeur par quelques participants civils mais médaillés, tout le monde se rabattit vers les grilles devant lesquelles le défilé se mit en place. Tout ce qu'attendait Robert ! D'abord la musique, puis les zouaves, les aviateurs, des tirailleurs en tenue traditionnelle avec ou sans le mouton, et enfin les chasseurs d'Afrique. Ils paraissaient si forts, si nombreux ! La foule les acclama longuement et à la fin du défilé se dispersa silencieusement, respectueusement, dans la chaleur humide qui montait.

Robert et son père rentrèrent à la maison, le gamin joyeux, il avait vu son défilé, il en verra bien d'autres, le père lui restait taiseux, presque absent.

Cinquante cinq ans plus tard Robert, qui avait quitté Alger en 1962, revint dans sa ville natale. Il s'était souvenu de ce jour de novembre 1950, en avait depuis compris l'histoire et voulu voir, à défaut de revoir, cette fameuse plaque. Las, le vent de l'Histoire avait transformé l'élégant et majestueux monument aux morts de Paul Landowski, avec ses 3 cavaliers aux chevaux harnachés comme au Moyen Âge ou pour une fantasia, un européen, un indigène et la république, soulevant à bout de bras un pavois, où repose un guerrier inconnu, mort, n'était plus qu'un blockhaus inachevé de béton disgracieux.

Une consolation cependant pour l'enfant de cinquante neuf ans, la plaque où le nom de son grand-père était gravé, avait échappé à cet holocauste culturel. Un clin d'oeil de l'Histoire pensa t-il, qu'il racontera à son père en allant lui rendre visite cet après-midi au cimetière de Saint-Eugène.

Juba

novembre 2021

Pour retourner en page d'accueil d'Es'mma, cliquer ICI