Entre l’élégie et la farce, l‘insondable perplexité du poète… (Doc. Marc Stagliano)

Edmond Brua : portrait de famille

Par

Jean Brua

|

Longtemps, j’ai été le fils d’Edmond Brua. Par cette mauvaise paraphrase de Proust, je veux dire que mes jeunes années ont eu à "essuyer" les retombées de la renommée paternelle, déjà bien établie à une époque qui était tout à la fois celle de la guerre, de ses premiers succès "pataouètes", de l’éveil de ma conscience adulte et du monde de rêves que m’ouvraient mes lectures. Dans mon

petit quartier Esthonie-Duc-des-Cars, la profession d’homme de lettres de

l’auteur de La Parodie du Cid et de mes jours était déjà le

sujet de conciliabules plutôt déférents, si l’on excepte cette

apostrophe d’une commère qui m’avait dans le nez : Au lycée

Gautier, c‘était, à chaque appel de rentrée, la même interrogation

souriante des profs: "Brua, Brua… Comme Edmond ?" Et

on ajoutait parfois, en forçant l’accent : Il m’a

fallu longtemps pour comprendre que cette verve si particulière était d’une

veine plus riche que ce que je croyais et que ces œuvres bruyantes

participaient d’une culture originale, celle "du peuple

débordant de vie qui est le nôtre", souligne Camus, qui en

ressentait une nostalgie lancinante, dans l’étroitesse de ce qu’il est

convenu d’appeler le parisianisme. Mais, à l’époque où mes copains de

classe ou de quartier me lançaient, en croyant me faire plaisir, la fameuse

"tirade du bras" de Dodièze (Ce bras, qu’il a tant fait le

salut militaire/Ce bras, qu’il a lévé des sacs de pons de terre…),

j’avais envie de répliquer par cette strophe du "Petit navire" Mère de l’éternelle

Enfance Ses proches,

et pas seulement ceux de la famille, savaient qu’Edmond Brua aurait

souvent préféré s’entendre citer cette sorte de vers, et qu’il

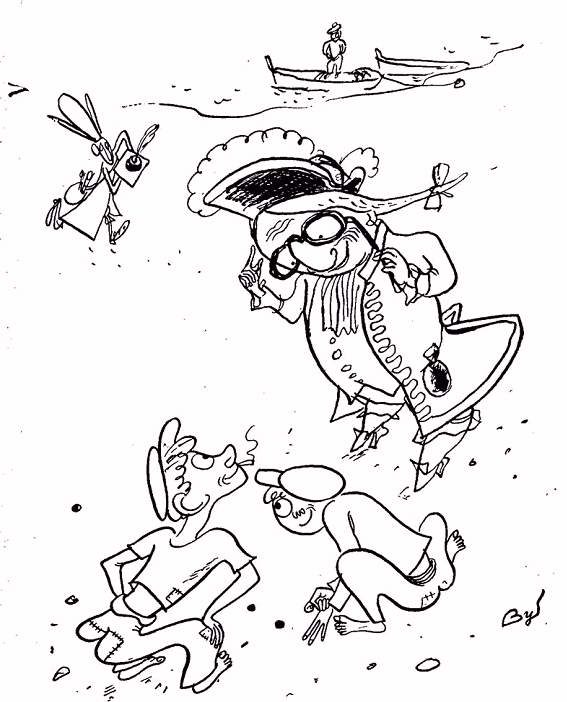

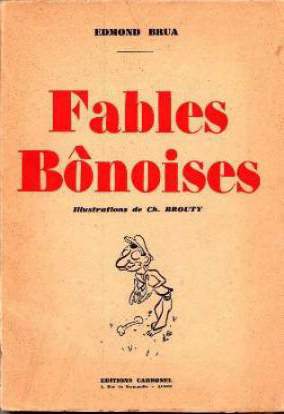

ressentait sa gloire pataouète comme ce que mon ami Georges Laffly Pour clore ce "portrait de famille", deux surprises : 1) Le dessin de Charles Brouty pour Les Turcs et le savant, dans l’édition originale des Fables bônoises (1938) ; 2) Un enregistrement de la fable elle-même par l’auteur (1958). Elle "parlera" aux vieilles mémoires et, inch’Allah, devrait séduire les plus jeunes générations d’esmmaïens des deux côtés de la Méditerranée. À l’intention de ces derniers, il me faut souligner que cette fable est l’un des exemples les plus achevés de la réussite littéraire qui a consisté à marier le langage Grand siècle de La Fontaine et la tchatche épicée des bords de la Seybouse, tout cela dans le moule exigeant du mètre classique. Par "caprice de lettré", subodore Camus ; "par goût du jeu", soupçonne non moins finement Laffly. Ceux qui ont bien connu mon père (il y en a encore devant les écrans d’Es’mma), le reconnaîtront dans ces deux hypothèses. Oui, Edmond Brua aimait la littérature et le jeu. Et l’alchimie du langage le passionnait. Il en a tiré des effets astucieux dans toutes les formes de jeux de mots : mots croisés, bien sûr (il les pratiquait, si l’on peut dire, des deux côtés de la barrière) ; mais aussi anagrammes, acrostiches, palindromes, etc... Lui seul pourrait dire, si, à dissoudre, mêler et coaguler les éléments les plus divers du langage, il a finalement trouvé sa pierre philosophale. Pour ma part, je pense que les Fables bônoises sont ce qui s’en rapproche le plus. "Un trésor est caché dedans" nous dirait le laboureur de La Fontaine. Et peut-être, aussi, ceux qui le découvrent ou le redécouvrent chaque fois qu’ils entendent ou lisent l’un des "apologues ironiques" qui ravissaient Camus. J’espère que ce sera le cas pour cette fable remontée du passé, et qui vous mettra en bouche un goût, non de madeleine, mais de mouna. J.B.

Dessin original de Charles Brouty pour " Les Turcs et le savant "

|